» seikodoのアーカイブ

時計屋のひとりごと 第13回

ムーブメントメーカー ETA社

スイス時計が語られる際「この時計にETAがはいってて・・・」などという言葉をしばしば耳にする。

ETA社のムーブメントはその優れた品質から多くのブランドのさまざまなグレードの時計に導入されているのです。

しかし、いっぽうで「ETAの品質は可もなし不可もなし」なる、やや否定的な評もある。

現在のスイス時計メーカーを見るとさまざまなブランドが多くの時計をリリースしていることに

脅かされる。ケースの中のムーブメントに興味を向けると時計メーカーのオリジナルムーブメントを

採用しているのは 希であることがわかる。現状自社一貫生産をしているメーカーは

極わずかである。これは自社一貫生産をすれば 設計から完成までに膨大な時間とお金が

かかり エンドユーザーにも高価なものになってしまうということになる。

ちなみにETA社(バルジュー)7750のクロノグラフのムーブメントがあるが これを

基本に各メーカーが使用しており 7750のおかげで 10万台から機械式の

クロノグラフが 購入できるのである。これはETA社の7750のムーブのおかげといえるのでは

ないでしょうか。話を戻しますが それでは実際にムーブを作っていないメーカーも

あるわけです。そのメーカーは何らかの形でムーブの供給を受けているのである。

ところが クオーツの登場の前と後では違う感じを受けるのは私だけでしょうか

クオーツ登場前は レマニア・バルジュー・ヴィーナスなどさまざまなムーブが

使われていたように思える。ところがマミファクチュール以外のムーブの名前はというと

ETA社が非常に多いのではないかと思われます。

実はETA社もまた創業1856年とする老舗のムーブメントメーカーとはいえ当時は

スイスに数多く存在したムーブメント・ファクトリーの一つにすぎなかったはず。

しかし1962年に同じくムーブメントファクトリーであるフォンテメロン社とア・シールド社とともに

エボーシュSAを組織したときから ETA社は強固な運営システムを得たのです。

この時代は高まる需要からスイスのムーブメントメーカーは乱立気味となり、業界の再編が

期待された時代で そこでETA社ら3社はパーツに互換性をもたて キャリバーの種類を

絞込む代わりに均一な品質で製品を量産できるためのシステムを模索し結果エボーシュSAを設立した。

その後しだいに発展したエボーシュは17社がその傘下に収まっている。

その後70年代にクオーツムーブメントの登場により 伝統的なスイス時計産業は存続の危機に

さらされまた再編成を余儀なくされた 83年にSMHグループ(スオッチ)が組織され

すでにエボーシュSAの傘下企業を次第に吸収合併し最大手のムーブーメントメーカーへと

成長しつつあったETA社も翌年 SMHグループの参加を決定し ここにETA社の

スイス時計産業界における絶対的 地位が構築された。

ETA社のムーブメントはスイス製ムーブメントにおける全供給量の大半を占めるほどの

規模になっている まずは世界一のメカニカルムーブメントメーカーとみなしていいのではないでしょうか

ここでわたしがいいたいのは 全部のメーカーが 完成品を購入してそのまま 自社のブランドの

文字盤を付け 自社のケースにいれているのではないということです。

ETA社より 部品で購入して そのパーツを 自社の規格までに精度をあげ またオリジナルの

機構をつける。または 自社で開発したゼンマイを入れたり ヒゲゼンマイを自社のオリジナルを

採用して トータルで 時計をつくりあげるのです。自社の規格を作って生産している時計企業があるということです。

ベースはETAでも性能が数段上がっている時計もたくさんあるということです。

(ETA社のムーブが・・・・ということではまったくないのですが)

カテゴリー:時計屋のひとりごと

時計屋のひとりごと 第12回

メカニカル アラームウオッチ

アラーム機能が誕生したのは、1940年代。当時は腕時計用のクロノグラフやワールドタイマーが

開発されるなど、まさに付加機能の全盛期時代でした そんな中、開発者たちがさらなる便利性を

求めてアラーム機能に行き着いたは、想像するに難しくはなかっただろう。そして、肌に対して直接

作動する「触感アラーム」など、さまざま工夫が試された末、バルカン社(現レビュートメン)の手巻き

モデル「クリケット」が誕生するのである。話はそれますが 現在レビュートーメン社により

バルカンブランドのアラームウオッチを発売されている。

”小さな体で大きな音を出すクリケット(こおろぎ)の鋭い鳴き声を再現する”をテーマに開発されたこの時計は

まさに小さなケースから想像できないアコースティック音を発する。その秘密は二重構造の裏ブタにあり

設定した時刻はくるとケースの内側の音響薄膜の固定されたラグをハンマ-が打ち、薄膜を振動させている。

そして振動音は反響室の役割を果たす外側の裏ブタに伝えられる。このため手首に巻いても

音響がこもらないという特製をもっている。1947年に発売された「クリケット」は大反響を呼び、アイゼンハワーや

ジョンソンといった歴代大統領に愛用されたのは有名な話である。

また同期には 裏ブタの内側にゴングとハンマーを備え、時刻になると裏ブタが共鳴するジャガールクルトの

初代「メモボックス」が発表され続く1956年には自動巻きモデルの登場する。

国内に目を向けると、1958年にシチズンが、「国産初のベルが鳴る腕時計」というキャッチコピーとともに

「シチズンアラーム」を発売。1967年には服部セイコーが自動巻きの「セイコービジネスベル」を投入。

どちらも 目新しさと実用性から ヒットするが、現在は作られていない。

より正確な液晶デジタル・アラームに取って変わられたことはいう事情もあるがレビュートーメンや

ジャガールクルトのアラームウオッチが基本構造を変えずに現在も生産されているのに 比べると

国産はなんともさびしい限りである。(ちなみに 私ことではありますが セイコービジネス ベルを所有)

スイスではこの1,2年にエボーシュメーカーASのムーブメントを採用して それぞれが独自の仕上げをした

アラームウオッチがジラールペルゴを始め数社から 発表された。電子音のむなしさを感じる最近

このアラームウオッチがいつまでも 作られることを 祈らずにはいられません。

それぞれの時計に関してはレビュートーメンのクリケットは 音が非常に高く 本当にびっくりさせられました。

会議中に鳴られたら 赤面覚悟ですね。

ジャガールクルトのメモボックス(ブラックメモボックス)はシースルーバックになっており ハンマーが

リンを打つ様子が見えて非常に面白く 音は上品な音です。(やや音量が少ない感じ)

もう一つのジャガールクルトのレヴェイユは自動巻き(ただし ベルの方は手巻き)で

非常にきれいな音を出します。見た目もシンプルですしね。

エボーシュのムーブメントは 時計もベルも自動巻きですから 非常に実用的ですね。

連続でベルを鳴らすときはちょっと不安ですが 音に関しては メーカーにより(ケースなどにより)

音色が違ってきます。

最後までお読みいただき誠にありがとうございます。みなさんに「ひとりごと 読んでるよ。」

「ひとりごと おもしろいね。」などと 言われると 本当にうれしいんです。

これからも 続けるつもりでいます。励ましのことば ありがとうございます。

(誤字 脱字は ご勘弁ください。 背中かがピクピクいってます。)

カテゴリー:時計屋のひとりごと

時計屋のひとりごと 第11回

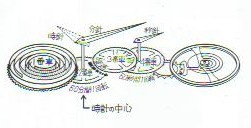

自動巻きのしくみ

前回は時計のしくみということでしたが なんとなくかっていただけましたでしょうか

現在は機械式時計というと 自動巻きの時計が多くなっていますよね

確かに毎日リューズを巻くのはたいへんなことと思います。

ちなみに私は手巻きと愛用していますが 時々止まってしまいます。

ただの巻き忘れなのですが でも巻くとき楽しいときもありますが

苦痛のときもありますよね 誰かが言ってましたよね

「世話のかかる子の方がかわいい」ってそんな感じかと思います。

話かそれてしまいました いまに始まったことではないですが

自動巻きの原理はみなさんが生活している動作をエネルギーにして

地球の引力でローター回転しゼンマイを巻き上げるわけです。

カテゴリー:時計屋のひとりごと

時計屋のひとりごと 第10回

皆様に ひとりごと 読んでるよと はげまされ なんとか10回までこぎつけることが

できました これからも よろしく お願い致します。

時計のしくみ

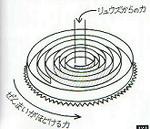

1 ゼンマイ

|

昔は「ネジを巻く」という言葉がよく出てきました。(現在でも 年輩の方がつかいますが)

正確には ゼンマイをリューズでゼンマイを巻くということですが ネジをまわすように

リューズを回したことから こう言われてきたのでしょう。

時計は リューズを回してゼンマイを巻き上げることによって、歯車を 動かすために

力を蓄えてるのである。渦巻き状になったゼンマイを巻き上げると ”形状記憶”加工

された渦巻きバネは元に戻ろうとして 巻き上げられた力を 放出する。

また 巻き上げられたゼンマイが 逆戻りしないように コハゼという部品が ストッパーの

役目をしている。ちなみに ゼンマイは香箱という 丸いタッパのようなものに

収められている。

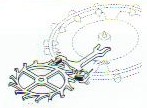

2 テンプ

|

ガンギ車とアンクルの爪が ガンギ車とアンクルの爪があたると”カチ カチ” |

”カチ カチ” ”チック タック” ”コチ コチ”。時計の音を表現する言葉はたくさん

ありますが この音は、じつは時計の脱進機、つまり「テンプ」と「アンクル」から

出ている音なのです。テンプ(ムーブをのぞくと 円形のものが 動いている)の

往復運動の速さは 1秒間に4往復から 10往復まで いろいろあります。

そしてこの往復運動の正確さによって時計の精度が決まってきます。

テンプの内側のヒゲゼンマイは 片方に回転するとその反動で反対方向に

回っていくが、そのままだといつかは止まってしまう。しかし、その中間で

回転方向に力が加わるといつまでも往復運動を続けることが出来る。

これは ブランコに乗って遊んでいる子供の背中を押す母親の手がアンクルであり

押す力の源、つまり母親自身がガンギ車である。ガンギ車とゼンマイの力が

歯車を通して伝わる最後の歯車のことです。

3 歯車の働き

ゼンマイ(これは1番車(香箱)についている)の力は途中の歯車を通して

テンプに到達する。途中の歯車とは1時間に1回転する2番車」、

その力を次に伝える3番車そして1分間に1回転4番車である。

テンプの説明のところで 往復運動の速さがいろいろあると 言いましたが

往復運動(振動数)が多ければ(ひとりごと第9回参照)途中の歯車の歯数が

細かく多く、往復運動(振動数)が 少なければ 歯数がすくなくできている。

4番車の次にガンギ車が置かれているのだが この車も 往復運動(振動数)が

多ければ 歯数も 多く付けられている。

4 時間表示のしくみ

時計の中央に位置する真棒は 2番車という名の真棒であり、2番車の軸に

なっている。この2番車は1時間に1回転することから、分針が取り付けられる軸となる

時計の時分針は同じ軸に付けられる。だからこの軸を基にして、時針を動かす

ことになる。つまりこの軸に取り付けるため 筒車(つつ車)という軸がパイプ状に

なっている歯車を2番真に通して、重ねるように 組み込まれている。

さらに 日の裏車を介在させて、筒車の回転を12分の1に落としている。

図では省略されていますが、時針は2番車の軸の外側の筒車についている。

歯車の並びに従って、ゼンマイの歯車を1番車として、2番車、3番車、4番車と

続くが、4番車は1分間で1回転するように設計されている。

つまり4番車の軸にスモールセコンドが取り付けられている。

カテゴリー:時計屋のひとりごと

時計屋のひとりごと 第9回

振動数と時計

振動数とは一秒間に 振り子が何回振るかといううことです。

この振動数により時計の精度が基本的に決まってくる訳です。

一秒間に1回振り子が振れば 1振動ということです。

ちなみに 28800振動 とか21600振動 36000振動というのは

1時間あたりの 振動数を表します。(28800振動は1分あたり480振動と

いうことになり 1秒あたり8振動となります。)

振動数の少ない時計(機械式時計)はというと 身近なところではホールクロックで

1振動がほとんどと考えられます。ところが精度は非常にいいんですよ。

これは 動力がオモリと関係していると考えられます。

次に掛け時計(ゼンマイ式)は 1振動~2振動のようです。

8日巻き時計や一ヶ月巻き時計や中には二ヶ月巻きが作られていました。

動力はもちろんゼンマイというわけです。ところが一ヶ月も二ヶ月も

動かそうとしている訳で 強いゼンマイを使うため 地板の磨耗が

はげしいという欠点も出てきてしまいました。(10年~20年使った場合)

それでも1週間に1回ゼンマイを巻くよりも一ヶ月に一回の方が楽なわけです。

精度は月に2 3 分ということでしょうか(それでも ゼンマイを巻くときには時間をあわせましたから)

腕時計(機械式)は というと市販のモデルで昔には4振動

現在でも5振動 5.5振動 6振動 8振動 10振動

と テンプを振っています。 振動数が 多ければ 精度は上がるわけですが

SEIKOでは コンクール用に20振動時計を作ったそうですが

あくまでも コンクール用の時計で市販されることは

なかったようです。(コンクールは 一ヶ月間ぐらいと思います。)

現在は 私の知っている範囲では IWCの8日巻きポルトギーゼが 5振動です。

6振動では ブライトリングのコスモノート(手巻き)オメガのスピードマスター・プロフェッショナル(手巻き)等

8振動は 現在の主流のムーブメントです。5.5振動は 頭に浮かびません。

10振動は ゼニスのエル・プリメロが有名です。

実際は振動数が高ければ精度がいいとは 限りません。

1960年代に100振動の音叉時計ありました

ハミルトンで開発されたものと覚えております。(耳にあてると プーンと音がします。)

この時計は 確かに時間が 合いました。なにせ機械時計の約10倍の振動数ですからね。

SEIKO CTIZENでも 販売されましたが その後 SEIKOがクオーツを69年

に発表したために 音叉時計は 販売期間が短く 現在は部品もほとんど手に入りません。

1969年SEIKOが世界発の水晶発信式腕時計アストロンを発表 日差0.2秒

ステップ運針のクオーツ 振動数は1秒間に32768振動 音叉時計の約300倍

機械式の約30000倍という 高さ 時間が合わないわけがない。

その後 CITZENでは メガクオーツを発表している。

現在ではクオーツ式に温度補正装置をつけ年差10秒と驚異的精度を誇っている。

また CITIZENの電波時計は電波を受信している限り 誤差を表現するのに

計算上10万年に1秒と表現している。

人間の生活の中でここまで 精度が必要かは 疑問です。

カテゴリー:時計屋のひとりごと

時計屋のひとりごと 第8回

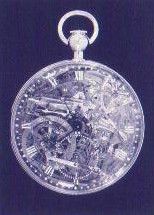

王妃マリー・アントワネットとブレゲとブレゲNO.160(マリー・アントワネット)

ブレゲNO.160(マリー・アントワネット傑作時計)は1783年に王妃の警備官を通じて発注された。

注文の内容は「最高の時計」。あらゆる複雑機能と最新のデザインを要求し、そのかわり代金は

いくらでもかまわないず、また納期もいつになってもいい、という条件であった。

時計は製作を何度も中断された。無限の納期、報酬と引き換えに最高傑作を要求されたのであるから

その事情は察して余りある。何しろ、その時計は完成度時点で、その時代の最先端をいくものでなければ

ならない半面、その注文をうけた時計師自身がそれまでの時計を次々に革新していく張本人なのだから

ひとつ何かを発明するたびに、その機構は付け加えられなければならないのは必定である。

この、永遠に完成しない完璧さに向けて何度も設計をやり直しただろうブレゲの苦心はいかばかりか

その間に王妃はいくつものブレゲ時計を購入したが、この究極の時計はいつ完成するか未定だった。

注文した6年後 1793年、悲運の王妃マリー・アントワネットは断頭台で処刑される。

渡されるべき主を失った時計の製作は、長く中断されたものの放棄はされなかった。

求められた最高傑作への、ブレゲの意地だったろうか。工房に所属する優秀な職人の努力もあって

時計は次第に形を現してはいたが、アブラアン=ルイ・ブレゲも完成を見ることなく、1823年に没する。

時計の完成はブレゲの息子の時代、1827年のことである。記録によれば、この時計は次のような

機構と特徴を持つ。ミニッツリピーター、自動巻き、(バネと振り子式のオモリでゼンマイを巻くブレゲ

独自の方式)、永久カレンダー、均時差表示、パワーリザーブ表示、金属温度計、二重の耐衝撃機構

(「パラシュート」と呼ばれるブレゲ方式)独立した秒針とスモールセコンド。ケースはゴールド製、

ひげゼンマイにまでゴールドが使用され、軸受けなど磨耗の生じる場所にはすべてサファイア。

技術と豪華の極みのようなこの時計が、完成後にどうなったかについては曖昧な点が多い。

非常に精緻な販売台帳をつけていたブレゲ社にも、最初の購入者が記録されていないというのである。

本来の発注者が非業の死を遂げた時計は表舞台から一時姿を消すが、1950年に再びブレゲ社の

所有となる。その後二人の持ち主を経て、有名コレクター、デヴィット・サロモンズ卿の手に渡る。

卿の死後、「マリー・アントワネット」はエルサレムのL・A・メイヤー記念イスラム記念館に寄贈された。

その時計は1983年4月16日、美術館から盗み出され、今日に至っている。

「マリー・アントワネット」ブレゲNO.160

「腕時計 雑学ノート」(文字盤の裏側にあるのはムーブメントだけじゃない)

笠木 恵司 並木浩一 著 ダイヤモンド社発行より

カテゴリー:時計屋のひとりごと

時計屋のひとりごと 第7回

1.リンドバーグとロンジン社

私は リンドバーグは もちろんロンジン社のリンドバーグ(腕時計)を

つけて1927年 大西洋の単独横断に成功したもとばかり思っていました。

ロンジン社製のリンドバーグ・ブランドの腕時計はその独自の機能とあいまって

あまりにも有名な時計である。「アワーアングル」と呼ばれるその機構は

腕時計のベゼル部分を回転できるようにして、一種の円形計算尺機能を

付加したもの。回転ベゼル機能そのものは リンドバーグが航空技術を学んだ

際の教官であった海軍軍人ピーター・H・ウイーズムの考案によるものであった。

(ロンジン社では ウイーズムモデルの市販されていました)

リンドバーグはこの機構を拡張して、経度としても使えるようにしたのである。

しかし、このアワー・アングル(回転ベゼル)の考案と商品化は

大西洋横断に先立ったものではなかった。ウイーズムタイプもリンドバーグタイプも

回転ベゼル付き腕時計が一般に市販されるようになったのは1928年のことである。

リンドバーグの乗ったスピリット・オブ・セントルイス号には

必要最小限の機器の以外はいっさい搭載してなかった。当然ながら

操縦席のパネルには、航空時計がはめ込まれていた ならば

なぜ 別に腕時計をしてゆく必要があるだろうか?

記録によれば

航空時計はウオルサム社製であったという。

2.リンドバーグとL社

それでは ロンジン社伝説はどこから生まれたのかリンドバーグの冒険以後、

リンドバーグの名声にあやかろうと幾つもの時計メーカーが声を

かけたその中では L社は最も実体のある便乗組といえた

リンドバーグがパリに着陸した時、飛行場の管制室でその時刻を

計測した精密時計(クロノメーター)こそ、ロンジン社製だったからだ。

L社の資料は リンドバーグが旅の途中で自らの位置を一時見失ったこと

そのために気軽に経度を知ることできる機器をもとめるようになったと記している

そのための最適の道具としてリンドバーグが注目したのが

ウイームズのベゼル機能ということである。

ロンジン社にとって 具体的な貢献度よりも、L社にとっては、1928年の時点では

リンドバーグの名前こそ重要だったのである。

1930年には全米の雑誌に、「リンドバークも愛用」とキャッチフレーズのもとで

ロンジン社ならぬブロバ社の広告が掲載されている。

広告の本文には、リンドバーグが大西洋横断飛行後に使用している

飛行機にはすべて、ブロバ社の「タイムピース」(時計)が搭載されているとある。

ウオッチ(懐中時計や腕時計)ではなくタイムピース。この時点では腕時計の

ロンジン社、機体装備の時計はブロバ社という使い分けがなされていたというわけだ。

しかし、1930年代も後半になると、ブロバ社の広告からはリンドバーグの名前が消える。

そして、アワー・アングル付きの航空腕時計は、リンド・バーグの名前とともに、

先進的な腕時計メーカーとしてロンジン社のシンボルとなる。

「腕時計の誕生」 女と戦士たちのサイボーグ・ファッション史

永瀬 唯 著 廣済堂出版 より

カテゴリー:時計屋のひとりごと

時計屋のひとりごと 第6回

腕時計のはじまりは?

1.ボーア戦争

腕時計のはじまりは ボーア戦争といわれておりますが実際には

どうでしょうか 先日 新聞で「腕時計の誕生」作者 永瀬 唯

廣済堂出版の 本が 紹介されていました。

前から 気になっていたことなので 即 本屋さんに 走り

早速読んでみました。みなさんも 何かの雑誌で 読まれたと

思いますが ボーア戦争で兵士が 懐中時計では 不便で

なんとか 懐中時計を 腕につける工夫したのが 始まりだと

思っていました。実際1965年 上野益男著 「時計の話」

には「イギリス軍将校の一人が、肩紐やベルトでがんじがらめに

縛られたような軍装のポケットから片手で懐中時計を取り出す

不自由さにかんしゃくを起こしていた。時計屋出身の彼は、

ポケット・ウオッチのケースの胴に皮バンドを通す針金を溶接して

皮バンドで手首に巻きつけることを考えついた。彼が作った12

サイズのちょうど腕の太さ一杯もあるような大型腕時計が

おしらく実用上の必要が生んだ腕時計第1号であろう。

彼の考案が従軍中の兵士たちの間に流行して、改造ケースの

腕時計が次々と作られたらしい。

南阿戦争が終わったとき、兵士たち 持ち帰った流行が

一般市民の間にひろがりはじめた。」とある。

1899年に始まったボーア戦争においてのこととされている。

果たして 腕時計は この時期に 誕生したのだろうか?

2.ウオッチブレスレッドと腕時計は違うのでは?

腕時計とは、文字盤をガラス越しに常に読み取れること。

ウオッチブレスレッドは蓋を開けて初めて文字盤をみることができるのは

(装飾の一部と考えられないだろうか)

時計としての機能はあくまで付録にすぎないのでは

こう考えると ウオッチブレスレッドは あくまでもブレスでは。

| 1790年 | ジャケドロー | ブレスレッド上に固定したウオッチを販売したとの記録が残っている。 ブレス自体は鎖を織った広い形の物 2列に並んだダークブルーの エメラルドが飾られたという。蓋つきかどうかは定かではない |

| 1806年 | ニトー(宝石商) | 針を直接見ることの出来るタイプペアウオッチ これは片方は時計もう もう片方はカレンダーが装着されている これは巻きカギを用いられる 必要がある上、文字盤の位置に問題があり、腕を立てなければ時刻を読み取る ことが出来ない。 |

|

1863年 |

パテック・フィリップ | パテック・フィリップ社の記録に 63年と73年の2度に渡ってウオッチブレスレッド が 試作されたというが リュウズはまだなく巻きカギ式の上に、ストラップも バングル・タイプで近代型腕時計の原型とはいいがたい存在だった。 |

3.近代腕時計の出現(実用腕時計)

1880年、スイス時計産業の中心、ラ・ショー・ド・フォンの時計メーカー

ジラール・ペルゴは ドイツ海軍からの注文にもとづき、士官用に多数の

腕時計を製造した。残された資料は、GPに保存されていた伝票1枚のみで

精確な受注・製造の日付についてもはっきりとはわからないが 1880年か

それ以前にかなり多数がつくられたことは間違いない。

GPに残る伝票によれば10号から12号サイズのムーブメントを用いており

オープンフェース型でチェーン型のブレスレッドに連結されいた。

「腕時計の誕生」 女と戦士たちのサイボーグ・ファッション史

永瀬 唯 著 廣済堂出版 より

カテゴリー:時計屋のひとりごと

時計屋のひとりごと 第5回

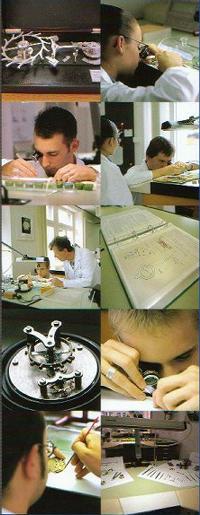

IWCの時計学校

1968年 IWCは創立100周年を記念して独自の時計学校を創立しました。

クオーツが市場を独占し、スイス時計が危機的状況に陥った70年代、

時計学校の存在の意味を問われたこともあったが、存続を決めこれが現在の

IWCの大きな力となっている。

時計学校はIWCの工場の一室にある。1学年4人、計16人の生徒がここで

技術を学んでいる16歳から20歳までで 現在10人が男子、6人が女子。

入学するにあたっては、中学校卒業前の 1週間、体験コースに入り、適正が

判断され 4人が入学を許可される。そして4年間、カリキュラムに従って

機械式およびクオーツの時計構造、修理について学ぶことになる。

授業はAM8:00から11:30までPM2:00から4:30までの1日5時間半。

彼らはここで授業を受けるのと並行して、週2日ソロトウルンにある

時計学校で総合的な職業訓練を受けなければならない。

彼らのファイルされたノートは克明な図と説明でびっしりと埋まっている。

生徒たちにはひとつの義務が課せられる。これが週に1回、提出しなければ

ならないこのノート。1週間に学んだことを図解入りで詳細を記するもので

成績判断の主要な材料となる。彼らは真剣に学んでいることがそのまま

表されている。いままでに一人として落伍者がでていない。

卒業後はIWCで働く義務はないが他社に就職しても 戻ってくるひとが多い。

生徒たちのなかでも親父も時計師という例は希。

初めて時計の機械に触れる彼らだが、工具作りから、始まり、4年後には

クロノグラフや永久カレンダーの組み立て、アンティークの修理まで技術を

習得していく。授業料は無料で 逆に成績に応じて報酬を受ける。

生徒の腕には 皆 IWCの時計があり それぞれが自分で購入したもの

彼らの誇りに違いない。

カテゴリー:時計屋のひとりごと

時計屋のひとりごと 第4回

ブレゲが発明したトウールビヨンのメカニズム

機械式時計には姿勢差がつきものである。この姿勢差は テンプ自体の

重心誤差(車でいえば ホイルバランス)や作動中のヒゲゼンマイの伸縮

によって起こる重心移動などに起因する。早い話、機械式時計は裏か表か

何時の位置が上になっているかといった「姿勢」の違いによって、時間の

精度に誤差が生じる。この解決策として いまから200年も昔、かの天才

時計師ブレゲが考案したのが「トウールビヨン」と呼ばれている機能である。

これは、テンプ アンクル ガンギ車といった脱進機と調速機をひとつの籠に

収めて輪列の最終歯車の上にそっくりのせ、時計の作動中に回転させること

によって姿勢差を相殺してしまおうという機構。

言われてみればなるほどすばらしいアイディアである。

いざ作ろうとしたとき 問題は機構が複雑になりどうしてもコストが上昇して

しまうこと また 立体的な構造になるため 薄型化が難しいことが

あげられる。

時代が進み ゼンマイの素材の改良や部品精度の向上などにより

トウールビヨン機構を用いなくとも実用上十分な時間精度を

確保することが可能となり この機構は時計師の腕を示す複雑機構の

一種となって 特殊なモデルあるいは ごく一部の高級時計に採用される

のみとなってしまった。

80年代にはいってからも 高級時計としての位置付けであったが

80年代の後半に始まる機械式時計の復興に伴ってこの奇妙な

しかし意味深い機構にスポットが当てられている。

今現在 時計の精度のために(機械式で) トウールビヨンを

求められる人はいるのでしょうか。そうは考えないのではないでしょうか。

トウールビヨンそれは いまとなっては ごく少数の時計師が

作ることのできる 芸術品と いってもいいのではないでしょうか

だから 憧れるのではないでしょうか。

カテゴリー:時計屋のひとりごと

左から1番車(香箱)2番車、3番車、4番車、ガンギ車、アンクル車、テンプ

左から1番車(香箱)2番車、3番車、4番車、ガンギ車、アンクル車、テンプ 2番車は1時間に1回転 4番車は1分間に1回転

2番車は1時間に1回転 4番車は1分間に1回転